Исходя из рассматриваемой нами концепции ингибитора внутривидового насилия (механизма Лоренца (МЛ), как мы его называем ввиду соответствующей теории Конрада Лоренца, а также механизма ингибирования насилия (VIM) по модели Джеймса Блэра) мы получаем, что способность человека совершить насилие по отношению к другому человеку является отклонением, состоящим в нарушении работы врождённого МЛ/VIM. Таким образом, насильники являются людьми, страдающими генетической и нейрофизиологической патологией [1]. Этой концепции можно противопоставить аргумент о том, что уровень насилия в человеческом обществе, начиная с самого появления человека и заканчивая современностью, снижался темпами, абсолютно несопоставимыми со скоростью закрепления признаков в популяции в результате естественной биологической эволюции. Также при разных общественных порядках наблюдается разный уровень насилия. Я не буду спорить с верностью таких утверждений, однако приведя два аргумента докажу, что концепцию МЛ/VIM они не опровергают.

Первое, что стоит понимать – человек со слабым или дисфункциональным вариантом МЛ/VIM необязательно должен совершить насилие. Хорошее воспитание, отсутствие провоцирующих насилие обстоятельств, присутствие обстоятельств, сдерживающих его, хоть и не устраняют полностью, но в определённой мере снижают такой риск. Совместим это с фактом того, что насилие совершается меньшинством людей. Военные свидетельства показывают, что лишь до 2% людей не испытывают сопротивления к убийству (а война является сильно провоцирующим на насилие обстоятельством). Анализ преступности в Российской Федерации определил, что при наихудшем возможном раскладе (а в действительности он может быть и лучше) в среднем на 695 человек объявляется лишь один новый насильник в год, совершивший насильственное преступление не слабее нанесения побоев.

Если обстоятельства среды изменятся так, что, например, в год вместо одного человека на 695 людей совершать насилие начнут двое, то и уровень насилия в обществе вырастет минимум в два раза, а скорее всего куда больше, поскольку те, кто ранее уже совершал насилие, могут начать совершать его чаще. Последствия будут значительными. Однако насилие всё ещё будет исходить от подавляющего меньшинства людей, так что наблюдение таких изменений не опровергает концепцию МЛ/VIM.

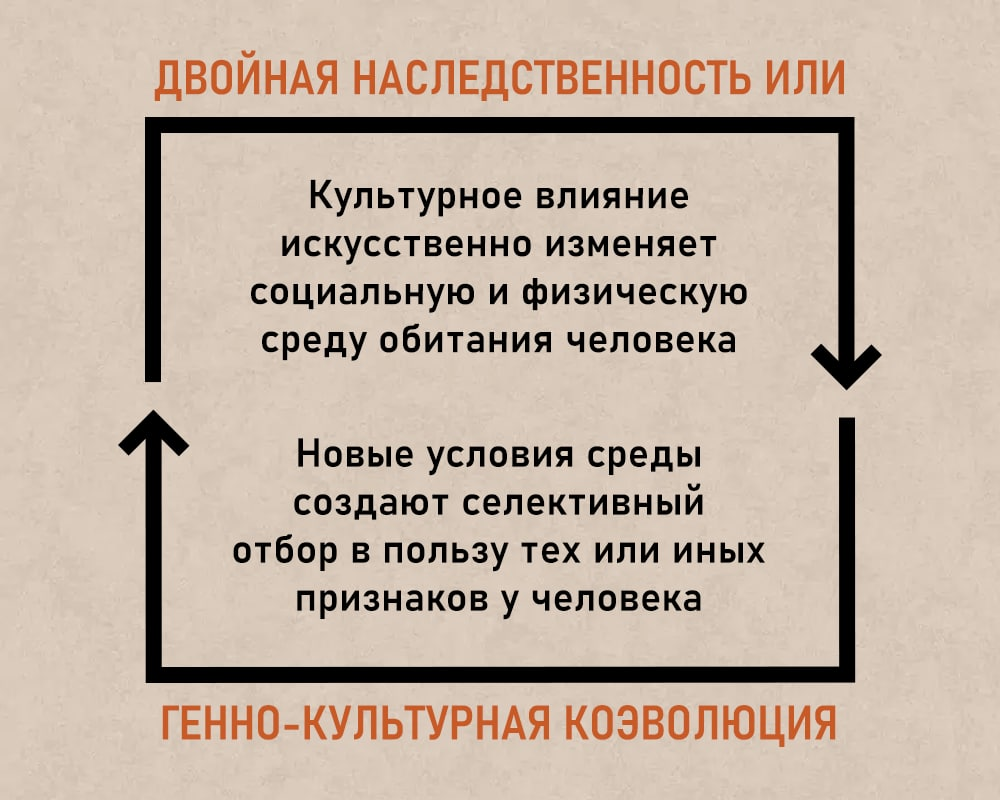

Перейдём теперь к эволюционному аргументу. В естественных условиях биологическая эволюция действительно очень медленный процесс. Однако её можно ускорить с помощью искусственной селекции. И культурное влияние тоже может приводить к такой селекции, поскольку оно искусственно изменяет социальную и физическую среду, в которой происходит генетический отбор. Это называется двойной наследственностью или генно-культурной коэволюцией.

Классический пример – выработка переносимости лактозы, к которой привело развитие молочного хозяйства, произошедшее всего лишь приблизительно 5000 лет назад. Другой пример: в 800-1700 годах в культуре еврейского этноса ашкеназы практиковалось ограничение занятости теми профессиями, которые требуют высокого уровня интеллекта, что создало селективный отбор в пользу обладающих им людей. Вместе с генетической изоляцией этноса это предположительно привело к высоким показателям IQ, а также и к ряду наследственных генетических заболеваний у его представителей. Кроме того, в результате территориальной экспансии во второй половине прошлого тысячелетия появились смешанные расы. И даже последствия урбанизации и индустриализации, начавшихся 200-300 лет назад, уже приводят к измеряемым генетическим изменениям [2].

Аналогичным образом культурное влияние может приводить к усилению МЛ/VIM. Растущая культурная неприемлемость насилия создаёт селективный отбор в пользу менее насильственных людей, тогда как насильники всё сильнее отсеиваются. Культура действительно оказывает влияние на уровень насилия в обществе, но это не противоречит, а то и вписывается в концепцию МЛ/VIM.

Источники: