Крайне интересные и важные результаты продемонстрировали эксперименты по применению антиагрессивных агентов к мышам и крысам. Оказалось, что некоторые из них способны снижать проявление атакующей агрессии с их стороны, при этом не влияя на защитную агрессию и другие, неагрессивные формы поведения и социальной коммуникации. Если быть конкретнее – речь идёт об агонистах, активирующих серотониновые 5-HT1A/1B рецепторы.

Эти результаты сходятся с теорией о наличии у многих видов врождённых сдерживателей агрессивного поведения, которые предотвращают причинение вреда и убийство представителей собственного вида. А в случае человека даже была разработана модель механизма ингибирования насилия (VIM), в том числе объясняющая развитие эмпатии. Исходя из данной теории насилие во внутривидовых взаимоотношениях стоит рассматривать скорее как патологическую, нежели естественную форму поведения. Тем более что даже у многих территориальных, социальных и вооружённых видов уровень летального насилия все ещё не превышает 1%, а по разным свидетельствам лишь не более 2% людей не испытывают сильного сопротивления к совершению убийства.

Также мы видим, что защитная агрессия, в отличие от атакующей, всё же является естественной формой поведения, и работа ингибитора насилия не останавливает её при наличии в среде непосредственной угрозы жизни. Это хорошо продемонстрировало введение крысам 5-HT1A агониста алнеспирона. Он оказывал крайне селективный эффект, сильное снижение агрессивности не мешало крысам всё же прибегнуть к защитному поведению в случае столкновения с агрессивным сородичем.

Различные генетические свидетельства демонстрируют, что некоторые варианты генов 5-HT1A/1B рецепторов, а также ещё трёх связанных с 5-HT системой генов – TPH2, MAO A (ещё известного как «ген воина») и SERT, приводят к повышенной агрессивности у животных и у человека. Например, в одном из исследований в сравнении со здоровыми людьми и неагрессивными алкоголиками, у импульсивных и агрессивных алкоголиков были обнаружены отличия в гене 5-HT1B. При этом данное исследование охватывало сразу две разные группы людей – финнов и индейское племя. А мутации в гене MAO A уже давно известны как причина аномальных проявлений агрессии у мужчин.

По модели механизма ингибирования насилия, прямым результатом нарушения его работы являются черты бездушия-бесстрастия (CU-traits) у детей и психопатия у взрослых. Изменения в функции 5-HT1B рецепторов в некоторых отделах мозга были обнаружены у людей с агрессивными чертами и чертами психопатии. А отличие в генотипе 5-HT1B гена было присуще детям с чертами бездушия-бесстрастия.

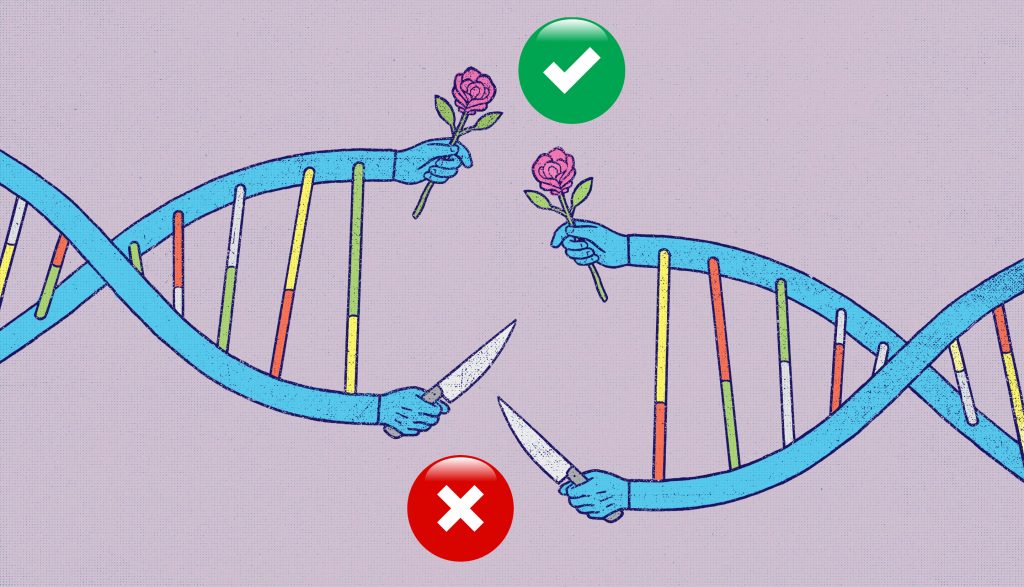

Стоит заметить, что десятки генов и большое множество систем оказывают влияние на агрессивность. Однако ингибитор насилия всё ещё остаётся конкретным механизмом, который выражен ограниченным количеством рецепторов и генов. Во-первых, это попросту важно в том, чтобы ингибировать агрессию наиболее эффективно. Во-вторых, другие формы фармакологического вмешательства, например применение антипсихотических препаратов (таких как галоперидол), бета-адреноблокаторов, препаратов, влияющих на работу GABA нейротрансмиттеров, агонистов и антагонистов 5-HT2 рецепторов (к первым относятся многие психоделики), оказывает лишь неселективное снижение агрессивности с подавлением защитной агрессии и других форм поведения, а также побочными эффектами.

Понимание природы ингибитора насилия и её ограниченности небольшим количеством рецепторов и генов может не только рассказать нам многое о самом насилии, но и помочь в создании решения, направленного против него как патологической формы поведения, присущей меньшинству людей. И суть такого решения проста – возврат им естественного для большинства ингибирующего контроля над агрессией с помощью применения соответствующих фармакологических, а то и даже генотерапевтических препаратов.

Данный материал кратко описывает содержание статьи под названием «Нейрофизиология и генетика механизма ингибирования насилия», к которой вы можете обратиться за большими подробностями.