Известно, что более половины людей не наберёт результат выше 2 баллов из 24 по тесту Роберта Хаэра PCL:SV. И лишь 1 – 2% индивидов наберёт результат от 13 и выше, указывающий на наличие высокого уровня психопатии. Но интересно, как бы этот тест сдал «типичный» политик? Опираясь на статью «О политике и психопатии», давайте проведём мысленный опрос и выставим его личности оценки от 0 до 2 баллов по каждой черте психопатии.

Начнём с первого фактора психопатии, оценивающего эгоистичность, бессердечность и безжалостность индивида.

– Присуще ли типичному политику поверхностное очарование? Разумеется, ему очень важно хорошо продемонстрировать себя перед публикой. Стоит также сказать, что он склонен выдавать себя не тем, кем является, и симулировать эмоции. По данному пункту ему точно можно поставить 1 балл, а возможно и 2 балла.

– Считает ли он себя лучше, чем все остальные, т. е. тем, кто достоин править другими? Он хочет власти, так что 1 балл точно получает, а возможно и 2 балла.

– Он лживый, неискренний, манипулятивный, недобросовестный, нечестный? Нечего и сказать, 2 балла.

– Ему не хватает эмпатии, чувствительности и уважения к другим людям? И мы говорим именно о людях как об отдельных индивидах, нас не интересуют его чувства к некой нации или политическому курсу, поскольку эмпатию можно испытывать только к индивидам. Конечно же, ему на самом деле плевать на отдельных людей, кроме, разве что, своих друзей и членов семьи, так что уверенно ставим 2 балла.

– Уклоняется ли политик от ответственности за свои действия? Разумеется, он будет покрывать свои неправильные поступки, и возьмёт на себя ответственность только в том случае, если это принесёт ему ещё больше власти, богатства или известности, так что можем уверенно ставить 1 балл, а то и 2 балла.

– Политику не хватает вины и раскаяния, он холоден к другим? Его никак не волнуют боль и страдания жертв его действий? Да, он принимает законы, которые причиняют людям неудобства, делают их беднее или нарушают их права, так что уверенно ставим 2 балла.

Перейдём теперь ко второму фактору психопатии, оценивающему то, насколько антисоциальным является образ жизни индивида.

– Политик импульсивный, безрассудный, опрометчивый, непредсказуемый? Не всегда, однако время от времени он может поддерживать крайне рискованные решения, так что ставим 1 балл.

– Он нетерпелив, несдержан и раздражителен? Тоже не всегда, но нередко политики позволяют себе резкие, «алармистские» призывы, так что тоже ставим 1 балл.

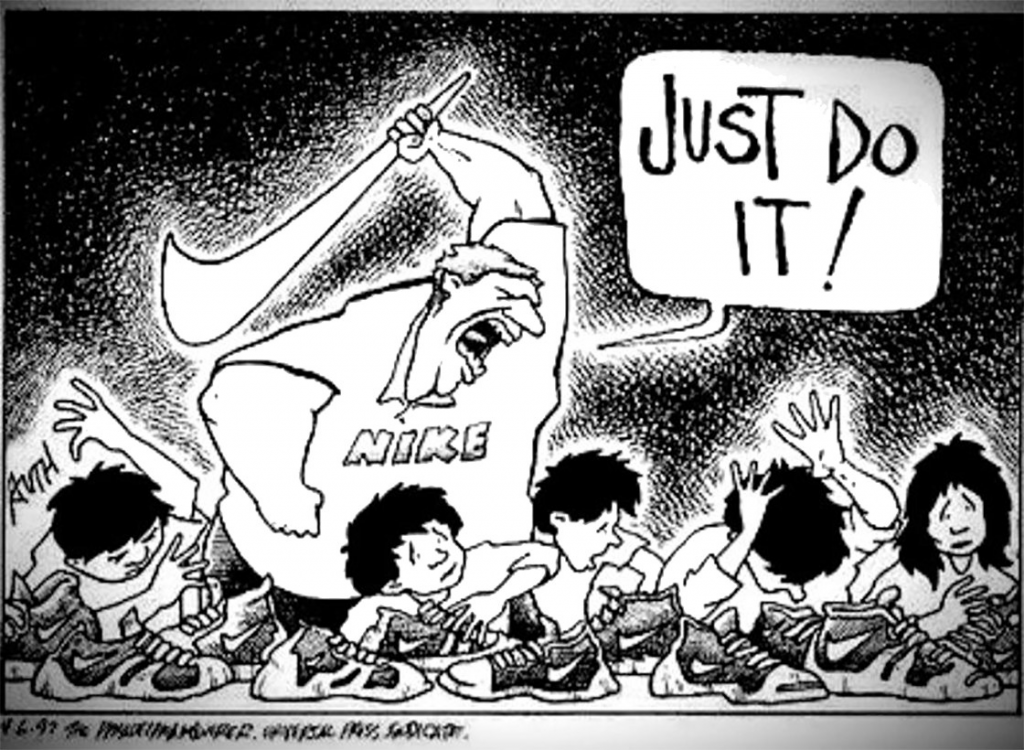

– Его образ жизни паразитический, он не имеет долгосрочных целей на будущее? Конечно, цели он имеет, но эти цели состоят в том, чтобы добиться власти, богатства и популярности, ухудшив положение других. Также политик живёт на принудительно взимаемые с людей налоги, так что он паразит, который получает 1 балл.

– Он безответственный, ненадёжный, не соблюдает свои обязательства? Уверенные 2 балла.

Однако, что касается антисоциального поведения в подростковом и взрослом возрасте, политику это не свойственно, а если он всё же когда-то вёл так себя – это скроют от публики, так что здесь нельзя уверенно дать какую-то оценку.

В итоге типичный политик получает от 9 до 12 баллов по фактору 1 (что является максимальным результатом), и 5 баллов по фактору 2. Его суммарный результат – от 14 до 17 баллов. Оказывается, он уверено входит в худшие 1 – 2% населения. Он не тот, с кем мы бы хотели себя ассоциировать, а уж тем более за кого голосовать. И в правильно устроенном человеческом обществе его бы просто изгнали, он бы не получил ни малейшей доли власти.

От себя ещё хочется добавить сравнение типичного политика с военными преступниками. Как демонстрируют исследования, обычные насильственные преступники имеют хоть и высокие суммарные, но довольно равномерные показатели по двум факторам психопатии, тогда как военные преступники в сумме хоть и имеют такие же показатели, но при этом более высокие по фактору 1 и более низкие по фактору 2. Это не слишком уж антисоциальные личности. При этом они чрезмерно жестоки и бессердечны, как и типичный политик.