Недавно попалась интересная претензия к анкапу. Мол вы считаете, что рыночек всё порешает, и монополии не надо трогать, потому что они не эффективные и всегда в итоге рушатся. Так и чего вы пристали к монополии на насилие? Сама же тогда и порушится. Вы тогда либо уже признайте, что монополии сами рыночком не рушатся, либо насилие — это такой специальный отдельный вид услуг, который только государством и должен управляться.

Есть что ответить на этот довод?

Querens

Монополия в условиях свободного входа на рынок – довольно условное понятие, всяк норовит установить свой взятый с потолка критерий, какой процент рынка считать монополией. Опять же, с потолка берутся и границы рынка. Скажем, в масштабах Черногории у черногорского государства, если сильно напрячься, можно разглядеть монополию на насилие. А в масштабах планеты её нельзя разглядеть даже у сверхдержав.

Поэтому мне кажется более удобным говорить не о монополиях, а об оптимальном размере организации. В заданных условиях всегда есть некий размер организации (определяемый теми технологиями, которые использует она, и которые используют окружающие, плотностью и особенностями населения, ландшафтом, историей и ещё уймой факторов), превышение которого заставляет организацию тратить несоразмерно большие ресурсы на поддержание собственной структуры и своей деятельности, а если организация меньше оптимального размера, то, наоборот, рост оказывается выгоден, потому что при этом деятельность организации приносит больший эффект при относительно меньших тратах ресурсов.

Парикмахерский бизнес имеет свой оптимальный размер, а бизнес по производству микросхем или лайнеров – свой. Аналогично, свой оптимальный размер в данных конкретных условиях будет иметь и бизнес по организации принуждения. Бог на стороне больших батальонов, но технология собирания больших батальонов – весьма нетривиальная штука.

Неолитическая аграрная революция позволила принуждать жителей плодородных земель к выращиванию зерна, сдаче его в государственные амбары, а затем к собиранию в большие батальоны, которые могут жрать это зерно в походе и давить массой мелкие варварские племена, обращая их в рабов или подданных, становящихся новыми земледельцами. Но на скудных землях, где не родится зерно, государство не приживалось, и всякие там горцы до сих пор считаются менее цивилизованными, то есть менее обтёсанными под государственные нужды (это был краткий конспект книжки Джеймса Скотта “Искусство быть неподвластным“).

Сейчас роль зерна играет финансовая система. Чья экономика позволяет отобрать для государственных нужд больше ресурсов, тот может позволить себе больше дорогих военных игрушек, а также новомодных инструментов мягкой силы – и тот обеспечивает себе ту самую монополию на насилие в более полном объёме и на большем ареале.

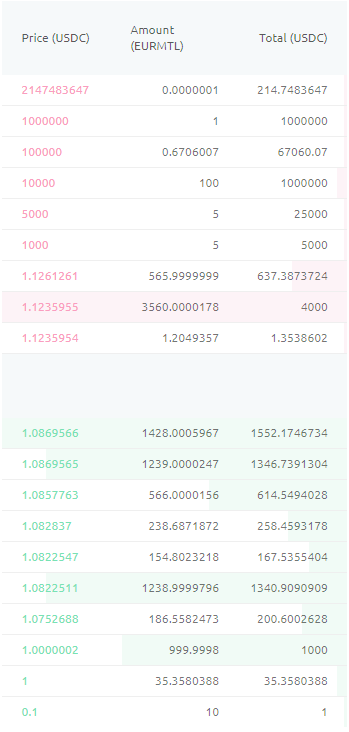

Либертарианцы – это современный римейк тех самых описанных Джеймсом Скоттом варваров, которые норовили удалиться в области, где не растёт зерно, и куда с трудом достигает рука государства, в лице переписчиков, мытарей, вербовщиков и прочих неприятных типов. Только сейчас они вместо картошки и прочего ямса выращивают свои бесполезные для государственных нужд биткоины, мутят свою бесполезную для государства токеномику, коррумпируют мытарей, не идут работать ни в армию, ни в полицию, равнодушны к патриотическим лозунгам, зато живо интересуются всякими полезными для себя технологическими новинками, даже если их зачем-то пытаются запрещать.

Ну а теперь отвечаю на сам вопрос. Монополии (в том числе – на насилие) рушатся не сами, им помогает невидимая рука рынка. Но эта рука складывается из множества элементарных действий всех тех, кому эта монополия доставляет неудобство. А невидимый сапог государства складывается из множества элементарных действий тех, кто имеет от монополии на насилие профит. Единственное, с чем большие батальоны справляются очень плохо – это партизанская война, плюс саботаж. Это сложная технология децентрализованного сопротивления, вот её-то мы и развиваем.